Il business circolare può consentire ai marchi di moda di prosperare e crescere riducendo significativamente le emissioni di carbonio contemporaneamente? La risposta è "dipende”.

Il business circolare può consentire ai marchi di moda di prosperare e crescere riducendo significativamente le emissioni di carbonio contemporaneamente? La risposta è "dipende”.

Un recente studio, negli Stati Uniti, ha verificato la scarsa efficacia, in termini ambientali, dei programmi finalizzati a rivendere gli abiti usati tramite piattaforme digitali. A condurlo è stato Trove, sistema di “recommerce” che con la logistica inversa e le nuove tecnologie aiuta le aziende della moda a vendere i propri prodotti sul mercato dell’usato, insieme a Worldly, una società di analisi dei dati molto attiva sul fronte della sostenibilità.

Secondo l’analisi la riduzione delle emissioni di CO2 scaturita dalle piattaforme di rivendita on line per marchi del fast fashion come Zara, Shein e H&M ammonta allo 0,7%. Troppo poco per un settore che in media impatta per 11,5 Kg di CO2 per ogni singolo capo di abbigliamento prodotto. Ciò nonostante a inizio 2023 H&M ha lanciato una piattaforma che consente di acquistare articoli usati, dopo che Zara e Shein lo avevano fatto lo scorso autunno.

Il dato che emerge è che per questi marchi concentrare gli sforzi sull’uso di materiali più sostenibili o sulle tecnologie di riciclo renderebbe molto di più in termini di emissioni ridotte, perché il valore intrinseco dei capi di questo tipo è troppo basso rispetto al loro impatto.

Cinque le tipologie di abbigliamento analizzate: quello che emerge per case di abbiglimento “premium” come Tory Burch o Ralph Lauren (con 16 Kg di CO2 prodotta da ogni capo) potrebbero ridurre le emissioni del 14,8% con programmi di rivendita. I marchi outdoor come Patagonia e The North Face – che emettono circa 12,5 chilogrammi di CO2 per capo realizzato – potrebbero invece ridurre le emissioni del 15,8%.

La ricerca suggerisce a questi operatori di orientare in maniera più efficace i propri investimenti se davvero vogliono raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati: Zara ed H&M hanno dichiarato di voler raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, confermando i loro primi progressi in termini di consumi idrici ridotti e uso di materiali sostenibili.

La ricerca suggerisce a questi operatori di orientare in maniera più efficace i propri investimenti se davvero vogliono raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati: Zara ed H&M hanno dichiarato di voler raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, confermando i loro primi progressi in termini di consumi idrici ridotti e uso di materiali sostenibili.

Lo stesso vale per Shein, impegnata anche a ridurre l’invenduto incrementando la produzione on-demand, mentre H&M riconosce le criticità rilevate dallo studio di Trove e fa sapere che sta puntano su “leve diverse” per ridurre i propri impatti, ad esempio impegnandosi a usare il 30% di fibre riciclate entro il 2025.

Le proiezioni dello studio tengono conto di una minore produzione di nuovi articoli affiancata alla rivendita dell’usato, cosa che aiuterebbe a ridurre le emissioni. In pratica, le aziende potrebbero compensare il calo delle vendite di nuovi prodotti con i ricavi ottenuti dalla rivendita. Servirebbe dunque una disponibilità, tutt’altro che scontata, a non aumentare indiscriminatamente la quantità di merce.

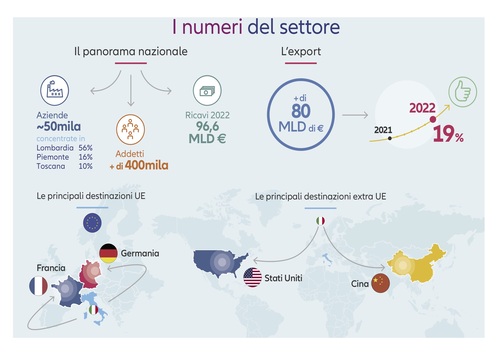

Nonostante i dati in crescita nell'export, è necessario precisare che prima del 2000, il settore tessile e della moda italiano occupava un gran numero di persone. Le fabbriche tessili, le aziende di abbigliamento e gli atelier sartoriali rappresentavano una fonte importante di lavoro per molte famiglie e l’Italia era considerata una delle principali potenze manifatturiere nel settore tessile e della moda. Per la sua struttura, parliamo di industria leggera e il settore è stato soggetto negli anni di numerosi processi di ristrutturazione, delocalizzazione, de-industrializzazione ed internazionalizzazione. Ma il settore Moda, per numero di addetti e fatturato, rimane ancora la seconda industria manifatturiera italiana dopo il settore metalmeccanico.

L’Italia ha abbandonato da anni le produzioni di bassa qualità, lasciando la competizione dei prodotti, della moda veloce, il cosiddetto fast-fashion, caratterizzato da catene di grande distribuzione di massa, e di bassa qualità, alle multinazionali - come quelle citate nella prima parte dell'articolo - che investono in produzioni nei Paesi in cui, il costo del lavoro e i diritti dei lavoratori, non garantiscono neanche le condizioni minime di salute e di sicurezza. Continuiamo ad avere sicuramente aziende italiane che mantengono produzioni in Paesi, sia europei, che extra europei, che asiatici, in cui si compete su un costo del lavoro strutturalmente più basso, ma - secondo la Filctem Cgil, il sindacato di categoria che segue il settore in Italia - ravvisiamo una timida tendenza al reshoring di alcune tipologie di lavorazione. L’esigenza è quella di avere un maggiore controllo delle fasi produttive, per garantire una migliore qualità del prodotto, e soprattutto una maggiore flessibilità e risposta nei tempi di realizzazione, e di soddisfazione di immissione del prodotto nel mercato.

Secondo dati recenti, il settore è passato dall'8 al 5% del PIL italiano. Il comparto tessile e della moda italiano affronta dunque diverse sfide e difficoltà a causa della concorrenza sia a livello nazionale che internazionale. L'adozione di pratiche produttive ecosostenibili, utilizzando materiali riciclati e riducendo l’impatto ambientale della produzione diventa, quindi, essenziale anche per mantenere la competitività nel mercato globale.

Per la Redazione - Serena Moriondo